كم ستصمد “إسرائيل” أمام خسائرها الاقتصادية؟

رغد عزام1

يستمر الاحتلال الإسرائيلي بشن حربه وعدوانه على قطاع غزة منذ أكثر من 33 يومًا، وقد ألقى أكثر من 30 ألف طن من المتفجرات على أرض لا تتجاوز مساحتها 365 كيلو مترًا مربعًا، وتقدر الكثافة السكانية فيها بأكثر من ستة آلاف نسمة لكل كيلومتر مربع، ما خلّف أكثر من 10 آلاف شهيد حتى الآن. وبذلك يرتكب الاحتلال الإسرائيلي جرائم حرب وينتهك القانون الدولي، يأتي ذلك بعد حصار دام 16 عامًا، ضُيّق فيه الخناق على الغزّيين، وزاد من تردي أوضاعهم الإنسانية والاقتصادية.

يعي المتابع للشأن “الإسرائيلي” أن حكومة الكيان لم تَكَد تستفق من أزمة التعديلات القضائية، وما تبعها من مظاهرات واحتجاجات في الشوارع والميادين، وما خلفته من خسائر مادية أثرت بشكل مباشر على اقتصاده، وزعزعت ثقة المستثمرين الأجانب به، حتى جاءت أحداث السابع من أكتوبر، لتبدد صورة الكيان التي سعى طويلًا لرسمها أمام شعبه والعالم، بأنه قوة إقليمية واستراتيجية لا تُقهر. إذ تعتبر القوة العسكرية والأمنية من أهم الركائز التي قام عليها الكيان الصهيوني، وإحدى أهم أولوياته للحفاظ على بقائه واستمراريته وتوسعه، وتمكينه الاستراتيجي في الشرق الأوسط، ما جعله يعتمد على اقتصاد الحرب الذي أوصله إلى هذه المكانة الريادية في مجال التسليح، وفي حقل التقنيات العالية خلال فترة زمنية قصيرة، حتى أصبح ينافس عالميًا في هذه المجالات.

يتبنّى الكيان الصهيوني عقيدة الحرب القصيرة، التي وصفها الدكتور دان هورويتز (Dan Horowitz)، من قسم العلوم السياسية وعلم الاجتماع في الجامعة العبرية، بأنها النهج الصهيوني في الهجوم، إذ يعتمد الصهاينة على اتباع نهج عملياتي هجومي، مع التركيز على شدة الحركة والتأثير بقوة، وإحداث صدمة للطرف المقابل، بهدف مباغتته وإضعافه، وإحراز نتائج حاسمة على الأرض، وإنهاء الحرب بسرعة نسبيّة. إلا أنّ مباغتة المقاومة الفلسطينية للاحتلال في السابع من أكتوبر، والهجوم المفاجئ الذي حصل في غلاف غزة، كان عكس تكوين هيكل قوته، التي تعتمد بشكل أساسي على إعادة تعبئة الاحتياط، فهو لا يستطيع شن حرب كبرى دون تعبئة واسعة النطاق، وهذا ما اعتمد عليه الاحتلال في حروبه في الأعوام 1956، و1967، و1973، و1982 على وجه الخصوص، وما تلاها من حروب على غزة.

الحرب على غزة: معطيات اقتصادية عامة

يضاف إلى ما سبق قيود الميزانية المخصصة للجانب العسكري والتسليح، والضرورة العملياتية التي تستدعيها هذه الحرب، وما يتبعها من ارتفاع في الإنفاق الحكومي، وعجز في الموازنة العامة. وبنظرة سريعة لحجم الإنفاق الحكومي على الجانب العسكري في العام 2022، واستعراض بيانات البنك الدولي، يتبين أن الإنفاق الحكومي على الجانب العسكري يقدر بحوالي 4.51% من الناتج المحلي الإجمالي، و12.17% من الإنفاق الحكومي العام، أي ما يعادل 23 مليار دولار بالأسعار الجارية. تجدر الإشارة هنا إلى أن حصة الاحتلال الإسرائيلي من إجمالي الواردات العالمية للأسلحة، تُقدّر بحوالي 1.9%، إذ إن 79% من واردات الاحتلال من الأسلحة، تزوّدها بها الولايات المتحدة الأمريكية، و20% من ألمانيا، و0.2% من إيطاليا.

ورغم الدعم السخيّ الذي قدمته الولايات المتحدة الأمريكية في المساندة العسكرية للاحتلال الإسرائيلي بشكل عام، ولبناء وتطوير القبة الحديديّة على وجه الخصوص، فإنّ التكلفة العالية جدًا لنظام الدفاع الصاروخي هذا، لا يزال يشكل معضلة لدى الاحتلال من حيث إيجاد التمويل الكافي له. ففي الوقت الذي يمطر فيه الاحتلال قطاع غزة بأحدث أنواع الصواريخ، وأكثرها تدميرًا وإحراقًا، فإنه يسعى لتحقيق حالة من الأمن للمستوطنين، ويحاول أن يُشعرهم بأنهم بعيدون عن خطر صواريخ المقاومة الفلسطينية، من خلال نشر بطاريات القبة الحديدية في المناطق التي يمكن أن تصلها صواريخ المقاومة. حتى عام 2023، قدمت الولايات المتحدة الأمريكية حوالي 3 مليارات دولار، لشراء بطاريات القبة الحديدية والصواريخ الاعتراضية، ولتمويل إنتاجها وتطويرها وصيانتها.

في بحث أجراه مدير مركز مبادرات الأمن القومي، وأستاذ علوم هندسة الطيران في جامعة كولورادو، حاول الباحث تقدير تكلفة صواريخ القبة الحديدية، إذ يمتلك الاحتلال ما لا يقل عن 10 بطاريات للقبة الحديدية، جميعها مجهزة وقيد العمل، ويمكن للواحدة منها الدفاع عن منطقة مأهولة تبلغ مساحتها 60 ميلًا مربعًا، تحتوي كل بطارية على 60 إلى 80 صاروخًا من صواريخ تامير (Tamir)، كل صاروخ من هذه الصواريخ يكلف الاحتلال حوالي 60 ألف دولار. وعندما يرصد الرادار صواريخ قريبة من المنطقة، فإن البطارية تطلق صواريخ بكمية تفوق العدد الذي أطلقته المقاومة، ما يعني أن الصاروخ الواحد الذي تطلقه المقاومة، والذي تبلغ تكلفة إنتاجه نحو 600 دولار، يتم مواجهته بعدد أكبر من الصواريخ وبتكلفة تفوق ال100 ضعف للصاروخ الواحد، هذا عدا عن تكلفة شراء وصيانة البطاريات.

ومع بداية الأحداث، تكبّد الاحتلال خسائر فادحة بدت ملامحها واضحة على الاقتصاد الإسرائيلي منذ اليوم الأوّل للحرب، فقد توقع بنك JP Morgan حدوث انكماش في الاقتصاد الإسرائيلي بنسبة 11% على أساس سنوي خلال الربع الأخير من العام الحالي مع تصاعد وتيرة الحرب، وهناك توقعات بركود شبه مؤكّد سيشهده الاقتصاد خلال الشهور القادمة في حال طال أمد الحرب، كما أن البنك المركزي الإسرائيلي كان قد خفض توقعاته حول نمو الاقتصاد السنوي لعام 2023 من 3% إلى 2.3%.

وقد توقع بنك هبوعليم الإسرائيلي خلال الأيام الأولى للحرب، بأن تبلغ تكلفة هذه الحرب حوالي 6.8 مليار دولار كحد أدنى وبالتقديرات الأولية، أي ما يعادل 1.5% من الناتج المحلي الإجمالي. تجدر الإشارة هنا إلى أن حرب لبنان عام 2006، كانت قد كلفت الاحتلال نحو 2.4 مليار دولار (1.3% من الناتج المحلي الإجمالي)، وقُدّرت تكلفة الحرب على غزة عام 2008 بنحو 835 مليون دولار. أمّا حرب عام 2014، فقد قُدّرت تكلفتها بحوالي 1.8 مليار دولار، وذلك بحسب تقديرات معهد دراسات الأمن القومي الإسرائيلي. وفي وقت سابق، حذّر رئيس البنك الدولي من أنّ الحرب على غزة سَتُسبّب “صدمة اقتصادية عالمية”، وستصعّب من مهام البنوك المركزية في خفض مستويات التضخم. كما حذرت مديرة صندوق النقد الدولي من توسع الصراع في منطقة الشرق الأوسط؛ خوفًا من “دفع الاقتصاد العالمي إلى الركود”.

تأثير الحرب على القطاعات الاقتصادية المختلفة

أولًا: القوى العاملة

تعتمد البنية العسكرية للاحتلال الإسرائيلي، على وجود قوة احتياطية مدرّبة وجاهزة للانخراط في صفوف الجيش عند اندلاع الحروب. وفي حالات السلم يكون الهدف من هذه الفئة، هو سدّ الفجوة في متطلّبات القوى البشرية في سوق العمل، وتعزيز العنصر الوظيفي والمهني. وبحسب تقرير لبلومبرغ، فقد استدعت حكومة الاحتلال 360 ألف من قوات الاحتياط، لتنضم للقوة النظامية التي يبلغ قوامها 150 ألف جندي، وتشكل هذه القوة الاحتياطية 8% من القوى العاملة من موظفين وعاملين بالاقتصاد الإسرائيلي، تركوا وظائفهم وخلفوا وراءهم الكثير من الخسائر في القطاعات الاقتصادية المختلفة نظرًا لتعطل العمل فيها. هذا فضلًا عن الأعمال التي كان يقوم بها عمال فلسطينيون، الذين يبلغ عددهم حوالي 164 ألف عامل مع نهاية الربع الثاني من عام 2023، منهم حوالي 4 آلاف عامل من قطاع غزة، الأمر الذي أدى إلى حدوث أزمة عمالة في مختلف قطاعات الاقتصاد الإسرائيلي، إذ يبلغ عدد العمال الفلسطينيين في قطاع البناء الإسرائيلي أكثر من 100 ألف عامل، وفي قطاع الزراعة حوالي 11 ألفًا، وفي قطاع الصناعة حوالي 23 ألفًا، مما دفع وزير اقتصاد الاحتلال للحديث عن نيته استقطاب 160 ألف عامل من الخارج ليحلوا محل العمالة الفلسطينية.

ثانيًا: السياحة

يساهم قطاع السياحة في رفد اقتصاد الاحتلال، وقد ازدادت معدلات السياحة خلال السنوات الأخيرة بشكل كبير، والتي تأتي بشكل أساسي من أوروبا وأمريكا الشمالية، وأصبحت مصدرًا هامًا للعمالة الأجنبية، مما يعني أن اضطراب الأوضاع الأمنية لدى الاحتلال في هذه الحرب، ووصول صواريخ المقاومة حتى أواسط الأرض المحتلة، وحتى مطار بن غوريون نفسه، تشكل ضربة قوية لقطاع السياحة لدى الاحتلال. فقد أُجبرت المطاعم الإسرائيلية على الإغلاق، وأصبحت الشواطئ فارغة من روادها، وأُلغيت مئات الرحلات الجوية، حتى أن رحلات الطيران المستقبلية التي كانت متوقعة إلى مطارات الاحتلال، انخفضت بنسبة 187% مع اندلاع الأحداث، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. ومن جانب آخر، فقد أظهرت إحصاءات الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ في “إسرائيل”، أن 28 ألفًا من الغرف الفندقية، من أصل 56 ألف، باتت مخصّصة لاستقبال النازحين، مما يُفقد قطاع السياحة ملايين الدولارات التي كان من المفترض أن تجنيها الفنادق خلال هذه الفترة، وبالتالي يخفض من قيمة الواردات الضريبيّة المُتأتّية من قطاع الخدمات لدى حكومة الاحتلال.

ثالثًا: الطاقة

منذ التاسع من أكتوبر، تم تعليق إنتاج الغاز في حقل تمار الذي يبعد 25 كيلومترًا عن مدينة أسدود، وهو يشكل ثاني أكبر حقل بحري لدى الاحتلال، وتقدر احتياطاته بـ 280 مليار متر مكعب، ويوفّر 70% من احتياجات الطاقة الإسرائيلية. وبحسب تقرير لرويترز، فقد ورّد حقل تمار العام الماضي 8.7 مليار متر مكعب إلى السوق الإسرائيلية، وصدّر 1.57 مليار متر مكعب إلى مصر والأردن. وقد أدّى تعليق إنتاج الغاز في هذا الحقل، إلى خفض صادرات الاحتلال من الغاز الطبيعي بنسبة 70%، وتقدر خسائر هذا التعليق، بحوالي 201 مليون دولار، مما جعل الاحتلال يلجأ إلى مصادر وقود أكثر تكلفة، فقد أظهر تقرير لبلومبرغ بأن ناقلة نفط كانت تحمل مليون برميل من النفط، وصلت الاحتلال قادمة من أذربيجان، واللافت للنظر أن هذه القافلة التفّت عبر قناة السويس ثمّ للخليج العربي حتى وصلت لميناء إيلات، بدلًا من أن تسلك الطريق المختصر إلى ميناء عسقلان، وجاء ذلك في سياق التدابير الأمنية التي يتخذها الاحتلال، مما يزيد من التكلفة التي يتكبدها في نقل النفط.

رابعًا: قطاع التقنيات العالية

يمثل قطاع التقنيات العالية 18% من إجمالي الناتج المحلي للاحتلال، ويحتل نصف الصادرات الإسرائيلية، ويوظف 10.4% من القوى العاملة الإسرائيلية. ومع توجه الكثير من هذه القوى العاملة للالتحاق بالحرب، فإن قطاع التقنيات العالية سجل تراجعًا في الإنتاج والاستثمار؛ نظرًا لعدم قدرته على العمل بكفاءة مع نقص القوى البشرية المختصة في هذا المجال، والذي يصعب فيه على وجه التحديد، توفير بدائل، كونه يعتمد على قوى بشرية ماهرة وذات خبرة عالية. وقد صرحت مجموعة من شركات التقنيات العالية، بأنه تم إلغاء أو تأخير اتفاقيات استثمار كانت قد وقعتها سابقًا، ما يعني خسائر ليست بالهينة، ستظهر في البيانات الإحصائية لهذه الشركات في نهاية العام.

وفي الوقت الذي شهد تعبئة حوالي 15-20% من موظفي قطاع التكنولوجيا في الاحتياط لخوض الحرب على غزة، فإن استطلاعًا أجري على عينة من 500 شركة في هذا القطاع، أظهر أن أكثر من ربعها قد تضرر بسبب نقص الموظفين، إضافة إلى ضعف أداء الموظفين المتوفرين بسبب الضغط النفسي، وبسبب عدم انتظام الحياة مع تعطل المدارس وحضانات الأطفال، مما يزيد من صعوبة الانتظام بالعمل أو العمل بكفاءة. بيّن هذا الاستطلاع أن ثلثي الشركات التي شاركت في العيّنة البحثيّة، تعاني من مشاكل فنيّة وتشغيليّة مرتبطة بظروف الحرب التي يمرّون بها، إلى جانب صعوبات الاستيراد والتصدير، وعدم القدرة على إجراء تجارب ومشاريع بحث وتطوير في هذا المجال، الأمر الذي يعطل ويثبط العمل في هذا القطاع.

خامسًا: العملة وسوق الأسهم

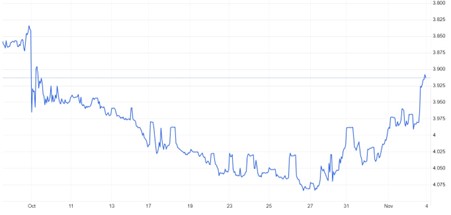

تراجع الشيكل الإسرائيلي منذ بداية الأحداث، وقد حاول البنك المركزي الإسرائيلي تدارك تدهور قيمة الشيكل، من خلال بيع 30 مليار دولار من احتياطي النقد الأجنبي، وقد بدا تأثير هذا التدخل النقدي للحكومة خلال اليومين الماضيين، بحيث بدأ الشيكل بالتعافي أمام الدولار بعد أن وصل لأدنى مستوياته منذ عام 2012، إذ وصل سعر صرف الدولار الأمريكي في 26 أكتوبر 4.1 شيكل، إلا أنه لا يزال دون مستواه الطبيعي، ويوضح الشكل رقم (1) تذبذب الشيكل أمام الدولار منذ بداية أكتوبر وحتى الثالث من نوفمبر.

شكل رقم (1): قيمة الشيكل أمام الدولار (3 أكتوبر – 3 نوفمبر)

المصدر: tradingeconomics.com

كما أثرت أحداث السابع من أكتوبر على استثمارات الاحتلال، وانخفضت الأسهم والسندات المحلية لديهم. فقد ظلت العديد من الشركات والمؤسسات مغلقة، وتوقف العمل فيها، كما أن العديد من الاستثمارات بدأت بالانسحاب من السوق الإسرائيلي؛ كونها لم تَعد بيئة آمنة للاستثمار، وقد شهدت بورصة “تل أبيب” تراجعًا بنحو 15% في الأيام الأولى للحرب. ويوضح الشكل رقم (2) تراجع المؤشر الرئيس لبورصة “تل أبيب”.

شكل رقم (2): مؤشر (TA-35) لأسعار 35 شركة ذات أعلى قيمة سوقية في بورصة “تل أبيب”

المصدر: market.tase.co.il

سادسًا: الاستهلاك

وفقًا لتقرير لوكالة بلومبيرغ، انخفض الاستهلاك الخاص بنحو الثلث في الأيام الأولى التي تلت اندلاع الحرب، كما انخفضت المشتريات ببطاقات الائتمان بنسبة وصلت لأكثر مما كانت عليه في ذروة وباء كورونا عام 2020. عدا عن ارتفاع الأسعار الذي تشهده الأسواق؛ نتيجة اختلال سلاسل التوريد، وتعطل الإنتاج في العديد من المصانع والمنشآت، والنقص الحاد في القوى العاملة، إضافة إلى تراجع إمدادات الطاقة وزيادة تكلفتها، مما تسبب بانخفاض عرض السلع الاستهلاكية وارتفاع أثمانها.

سابعًا: قطاع البناء

يساهم قطاع البناء بـ 6% من عوائد الإيرادات الضريبيّة، ويمثّل 4% من الناتج المحلي الإجمالي للاحتلال. وقد تضرّر هذا القطاع بشكل كبير بعد إغلاق الكثير من مشاريع البناء أبوابها، وتعطل العمل فيها؛ نظرًا لصعوبة الوضع الأمني ولنقص العمالة المطلوبة، ما يهدد بخسائر في الإنتاج وفي العوائد الضريبية، وهذا يعني ارتفاع أسعار المساكن على المدى المتوسط والبعيد، خاصة بعد ما شهدته الأراضي المحتلة من قصف صواريخ المقاومة، وتدمير الكثير من المباني والإنشاءات، وما ستحتاجه من إعادة إعمار وترميم لاحقًا. وقد أظهر مسح أولي أجراه الإحصاء الإسرائيلي، أن 62% من شركات البناء، واجهت عمليات إغلاق مؤقتة، أو قريبة من الإغلاق.

ثامنًا: قطاع الزراعة

أما قطاع الزراعة، الذي رفد الإنتاج المحلي للاحتلال خلال العام الماضي بـ 4.7 مليار دولار بالأسعار الثابتة، فقد سجل أيضًا خسائر وتباطؤًا مع اندلاع الأحداث، كان أبرزها متركزًا في مستوطنات غلاف غزة، التي تشتهر بخصوبة أراضيها، وتحتوي على مزارع لتربية الدواجن والمواشي، إذ توفر هذه المناطق 75% من خضروات الاحتلال، وحوالي 20% من الفواكه، و 6.5% من الحليب، مما اضطر الاحتلال للبحث عن بدائل أخرى، واستيراد حاجة السوق المحلي من الخارج؛ خوفًا من حدوث نقص حاد في المواد الاستهلاكية في السوق الإسرائيلية، وهذا بالتأكيد يرفع التكلفة الاقتصادية على حكومة الاحتلال، ويكبدها خسائر كانت في غنى عنها. يُضاف إلى ذلك التعويضات التي ستضطر الحكومة لدفعها للمزارعين وأصحاب المشاريع في مناطق غلاف غزة، بعد أن خسروا مشاريعهم، وتعطلت أعمالهم، وفقدوا دخلهم منذ بدْء الأحداث.

تاسعًا: التصنيف الائتماني

من المؤكد أن أحداث السابع من أكتوبر، وما تبعها من حالة عدم يقين وعدم استقرار أمني، ستكون ضارة بالتقييمات وبالتصنيف الائتماني للاحتلال، وستخفض من جدارته الائتمانية، وسيكون لها تأثير كبير على تكاليف الاقتراض الحكومي لاحقًا، عدا عن تضرر مكانتها عالميًا كمركز مستقر للاستثمار. فبعد أسبوعين من اندلاع الحرب على غزة، بدأت بعض شركات الاستثمار بخفض تصنيف ديون الاحتلال، ووُضعت قيد المراجعة والمراقبة، ما يشير لتبعات سلبية ستحل بالتصنيف الائتماني، وتجعله يهوي للمستوى الأقل على الإطلاق، بعد أن تمكن الاحتلال خلال عقود مضت، من الوصول إلى تصنيف مرموق عالميًا. حاولت الحكومة الإسرائيلية تدارك الوضع، وتعهدت بتحفيز أكبر من ذلك الذي حدث خلال جائحة فيروس كورونا، وذلك بتقديم مبلغ 4.5 مليار شيكل (1.1 مليار دولار) خلال شهر تشرين أول/ أكتوبر كمرحلة أولية، على أن يتم تقديم مبلغ أكبر من ذلك بثلاثة أضعاف في وقت لاحق، لكن المشرعين وأصحاب المشاريع ورؤوس الأموال، انتقدوا برنامج الدعم، واعتبروه غير كاف ولا ملائم للأوضاع التي يمرون بها.

الخلاصة

لم تكن الهجمة التي خاضتها المقاومة الفلسطينية في السابع من أكتوبر، ضمن حسابات حكومة الاحتلال في هذا الوقت، وكذلك لن تكون آثارها وتبعاتها بالحسبان أيضًا. ومع استمرار عدوان الاحتلال على غزة، فإن التكلفة العسكرية على الاحتلال آخذة بالازدياد، وستواصل الضغط على الموازنة الحكومية، وستزيد الضغط على اقتصاد الاحتلال، إلى جانب ضغط الشارع الذي تأجّج ولم يهدأ منذ موجة الإصلاح القضائي التي مر بها الاحتلال. كما أن الآثار الاقتصادية الحقيقية، ستكون أكثر وضوحًا مع نهاية الربع الأخير من هذا العام، مع توقعات بأن تكون أعلى من التقديرات الحالية. كذلك فإن النطاق الجغرافي للصراع ومدته، سيحددان مدى تأثيره الاقتصادي على المدى الطويل، فهل سيصمد الاحتلال أمام كل هذه الخسائر، وهو لم يعتد على خوض حروب طويلة؟ أم أنها حقًا “لعنة العقد الثامن” وقد حلّت؟!

(1) د.رغد عزام : باحث في مركز رؤية للتنمية السياسية، مختصة في شؤون الاقتصاد الفلسطيني، وآثار المقاطعة الاقتصادية على الاقتصاد الفلسطيني.