الخليل كـ “كانتون اقتصادي” في ظل مشاريع الضم

تُعدّ الخليل إحدى أكبر الكتل الإنتاجية في الضفة الغربية، بقاعدة صناعية وتجارية كثيفة تقودها صناعات الحجر والرخام والمنتجات المعدنية والجلدية والنسيجية والزجاج، إلى جانب شبكة واسعة من الورش والمنشآت الصغيرة والمتوسطة. يوفّر موقعها اللوجستي، المتصل بمحاور النقل الرئيسية، منفذًا محوريًا لحركة البضائع والعمالة. تسهم الخليل في تشغيل عشرات الآلاف بشكل مباشر وغير مباشر، وتنعكس مساهمتها على زيادة الدخل والسيولة في محافظات الجنوب وتحسين القدرة التنافسية للمنتَج الفلسطيني. يُضاف إلى ذلك تراكم الخبرة الحرفية وتكتل التجمعات الصناعية، بما يرفع القيمة المضافة ويعزز إمكانات التصدير، مع فرص ملموسة لتوسيع هذه المساهمة عبر تحسين البنية التحتية والحوكمة والربط الخارجي.

إلى جانب هذا الثقل الإنتاجي، تعمل الخليل داخل بنية فصل أمنية يتلازم معها عمليًا عنفٌ روتيني يفرض احتكاكًا يوميًا بين السكّان وقوّات الاحتلال على الحواجز وفي الشوارع، مقرونًا بالإذلال والتفتيش وتقييد الحركة. وتتكرّر اقتحامات المنازل ليلًا والاعتقالات التعسّفية في الشوارع والمساكن، بالتوازي مع عنفٍ يمارسه المستوطنون. ينتج عن ذلك ارتفاعٌ مستدام في تكاليف المعاملة والتشغيل، تعريض سلاسل التوريد المحلية للتعطيل والتأخير المتكرر، تآكلٌ في رأس المال وثقة السوق، بالإضافة لمضاعفة مسارات حركة النقل، والتي بدورها تدفع المنشآت إلى التفافات مكلفة وتُقلّص قابلية الاستثمار. هكذا تتجاور كتلة إنتاجية كبيرة مع بنية ضبط قهرية تُحكِم الطوق على الأداء الاقتصادي وتعيد تعريف هوامش الحركة اليومية.

أولا: الهدف الاستيطاني في مدينة الخليل

تُبيّن المعطيات الميدانية أنّ نمط التوسع الاستيطاني في محافظة الخليل يقوم على إحاطة المدينة وقراها بأحزمة من المستوطنات، بما يحوّل التجمعات الفلسطينية إلى جيوب منفصلة ويقيد إمكانات التوسع العمراني الفلسطيني، في مقابل نمو متواصل للمستوطنات على حساب أراضي المحافظة. يهدف هذا النمط إلى إعادة تشكيل البنية المكانية والديموغرافية للخليل عبر تفكيك الترابط بين المدينة وريفها وفرض وقائع دائمة على الأرض.

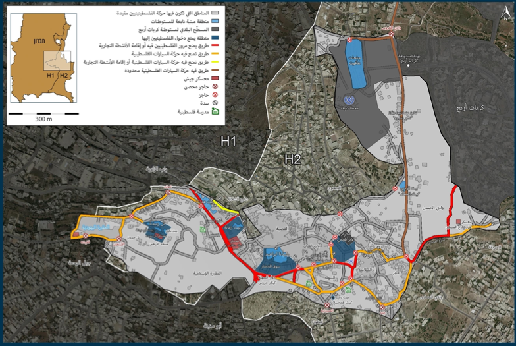

وتُظهر المعطيات أنّ المساحة الخاضعة لسيطرة المستوطنات والبؤر الاستيطانية والمواقع العسكرية والمناطق الصناعية تبلغ نحو 10,250 دونمًا (10.25كم²)، ما يصنع كتلة مكانية متصلة تعيد تشكيل مجال الحركة والانتفاع بالأرض. بهذا، يتولد غلاف مزدوج، إنتاجي يسحب الموارد والبنى التحتية نحو التجمعات الاستيطانية، وأمني يفرض قيود وصول على الفلسطينيين، وبالتالي تتعزّز عزلة الأحياء والقرى وتتقلّص هوامش التوسع العمراني والاقتصادي.

-

الهدف الأمني للاستيطان

يُخدَم الطوق الاستيطاني وظيفةَ السيطرة والإنذار المبكر؛ إذ تُقام المستوطنات في العادة على قمم الجبال لمنح نقاط رصد وتفوّق جغرافي يصعب معه استهدافها أو التسلّل إليها. وتُستكمَل هذه الهندسة الأمنية بوجود مستوطنات ونقاط عسكرية تُعنى بالمراقبة والتحكم بمحاور الحركة، ما يؤدي إلى تفكيك الاتصال بين القرى والمدينة، وإحكام إدارة المجال عبر قيود عبور وسيطرة على الطرق والمساحات المفتوحة. إذ تنتشر في الخليل سبعة مواقع عسكرية لجيش الاحتلال على التلال ومفاصل الطرق لتأمين المستوطنات والمناطق الصناعية وإحكام السيطرة على محيطها.

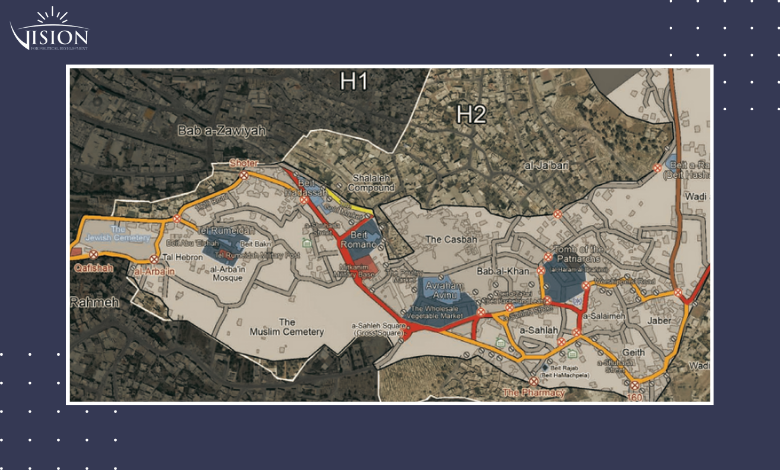

تُظهر الخريطة رقم (1) سيطرة الاحتلال التي تُحوِّل مركز الخليل إلى كانتونٍ مغلق؛ إذ يُلاحظ محور ربطٍ استيطاني متصل يمتدّ من مستوطنة كريات أربع شرقًا إلى قلب البلدة القديمة ومحيط الحرم، محميٌّ بسلسلة نقاط سيطرة موزَّعة على التقاطعات والمداخل، بحيث تُعاد هيكلة الحركة داخل H2 [1]لصالح ممراتٍ مستقيمة وآمنة تربط المواقع الاستيطانية ببعضها دون المرور في المناطق الفلسطينية. بالمقابل، تُقطَّع المحاور التي كانت تصل أحياء H2 ببقية المدينة، وتُدفع حركة الفلسطينيين إلى مساراتٍ التفافية محدودة العبور. في المقابل، تبدو H1 ككانتون محاصَر؛ الاتصال المباشر بينها وبين H2 يمر عبر نقاط عبور محدودة، وعلى أطراف المدينة، تُجزَّأ مخارج الخليل نحو القرى والامتدادات الريفية بمحاور مراقَبة تُضعف الاتصال اليومي وتفصل المركز الحضري عن محيطه. ما يحوّل المدينة إلى نواة منفصلة وظيفيًا عن محيطها بهدف تعزيز السيطرة الأمنية للاحتلال وتقليص قدرة الحيّز الفلسطيني على الاتصال، هذا إلى جانب جعل الخليل تعمل كوحدةً وظيفية شبه منفصلة عن باقي الضفة الغربية.

خريطة رقم (1): المستوطنات في مدينة الخليل

المصدر: بتسليم.

-

الهدف الاقتصادي للاستيطان

يتخذ الاستيطان في الخليل طابعًا إنتاجيًا واضحًا؛ إذ تُسجَّل خمسة من المستوطنات المقامة على أراضي الخليل بأنها ذات طابع زراعي، وخمسة أخرى تتخذ النمط الرعوي، وثلاث مستوطنات صناعية (غوش عتصيون، كريات أربع، وميتريم). يعكس ذلك توجيهًا مقصودًا لاستغلال الأراضي والموارد المائية في إنتاج زراعي رعوي مرتبط بسلاسل توريد إسرائيلية وببنى تحتية تخدم المستوطنات أولًا. ويوازي هذا التوجه إنشاء أحياء سكنية لرفع الكثافة السكانية اليهودية، بما يخلق طلبًا دائمًا على الخدمات والعمالة ويدعم الاستثمارات في الطرق والشبكات داخل نطاق الاستيطان، بينما تُعزل التجمعات الفلسطينية المجاورة وتتقلص هوامش تطورها العمراني والاقتصادي.

وتتّضح الغاية الاقتصادية لهذا النمط أكثر إذا نُظر إلى تخصّص الخليل الإنتاجي وتشابكه مع السوق الإسرائيلي، فكتلة الحجر والرخام تمثّل رافعة تصدير ومدخلًا مباشرًا لسلاسل البناء الإسرائيلية، حيث تتجه أغلبية صادرات هذا القطاع إلى السوق الإسرائيلية. فيما يشكّل عنقود[2] الجلد والأحذية امتدادًا تعاقديًا يزوّد المشترين داخل إسرائيل ، وتتشابك صناعات التغليف والبلاستيك والخردة المعدنية في الخليل مع السوق الإسرائيلي بصورة مباشرة. بما يجعل التقسيم الاستيطاني أداةً لخدمة التشابك الأوسع مع الاقتصاد الإسرائيلي. وبهذا يمتدّ الأثر من نقاط الاستيطان إلى قضاء الخليل كله عبر سلاسل توريد وتشغيل وخدمات نقل وتمويل تربط المصانع والورش المحلية بالأسواق النهائية داخل إسرائيل.

حيث تكشف صناعة الخُردة والبلاستيك والإسفنج عن طبيعة البنية الاقتصادية التي تشكلت في قضاء الخليل، والتي تقوم على تقاسم غير متكافئ للمخاطر والقيمة. فصناعة الخردة تقوم على تدفّقٌ منتظم لمدخلات ملوِّثة قادمة من داخل الأراضي المحتلة، وأحيانًا عبر قنوات غير قانونية، تُعالِجها ورشٌ محلية بالتفكيك والفرز والصهر، ثم تُعاد توريد المعادن والمنتجات شبه النهائية إلى السوق الإسرائيلية. فقد تحوّلت قرى غرب الخليل (إذنا، الكوم، دير سامت، بيت عوّا) إلى حاضنةٍ لما لا يقل عن 170 ورشة عائلية صغيرة ومتوسطة تُفكّك الأجهزة الكهربائية والإلكترونية والمحركات وتفرز المعادن، فيما تُلقى أعباء الانبعاثات والأذى الصحي والبيئي على السكان الفلسطينيين وأراضيهم الزراعية. فبسبب حرق الكوابل المطاطية لاستخراج النحاس والمعادن، تتولّد سُحب دخان سامّة، إذ وثّق مزارعون قرب مناطق الحرق اسوداد أشجار الزيتون وتراجع مردودها بشكلٍ ملحوظ مقارنةً بالحقول البعيدة عن التلوث.

وبالتوازي، تُنقَل تعاقديًا صناعاتٌ عالية المخاطر البيئية (كالإسفنج والبلاستيك) إلى مصانع الخليل لحساب شركات إسرائيلية، بسبب قيود إسرائيلية مُشددة تُعنى بالبيئة والصحة العامة داخل الخط الأخضر تحدّ من إقامة هذه الصناعات عالية الخطورة، حيث تؤدي الانبعاثات والملوّثات العضوية المتطايرة ومذيبات المعالجة إلى أعباء صحية مباشرة على العمال والسكان، فينشأ نمط قائم على تصدير التلوث إلى الخليل مقابل استيراد القيمة إلى السوق الإسرائيلية.

هذا التخصّص يخلق اعتمادًا وظيفيًا متبادلًا على معابر ولوجستيات وبيئة تُدار من الجانب الإسرائيلي؛ لذا تعمل المناطق الصناعية الاستيطانية والتجمّعات الزراعية والرعوية المحيطة بالخليل كواجهات تمكّن من تحصيل القيمة عبر التوريد والتمويل والتشغيل. وبالتالي تُحوِّل المدينة إلى واجهة إنتاجية مرتبطة بالسوق الإسرائيلي بشكل أساسي. بهذه الآلية، يُعاد توجيه الطلب والبنية التحتية نحو المستوطنات والمناطق الصناعية، فيما يتحمّل الاقتصاد الفلسطيني كُلفة التجزئة والطرق الالتفافية، فتُعاد صياغة المجال الاقتصادي بما يخدم أولوية الاستيطان الإنتاجية.

ثانيا: كيف تُبنى أطروحة “إمارة الخليل” بناءً على هذا التشابك؟

تطرح فكرة “إمارة الخليل” فصل الخليل عن السلطة الفلسطينية وتأسيس إمارة تعترف بـ “إسرائيل” كدولةً لليهود، وتنخرط في اتفاقات أبراهام، على أن تُدار محليًا بزعامة عشائرية وتُبنى على تعاونٍ أمني – اقتصادي مباشر مع الاحتلال. تتضمّن المبادرة إنشاء منطقة اقتصادية مشتركة تفوق ألف فدان قرب السياج، توفّر عشرات الآلاف من فرص العمل، وبرنامج تصاريح عملٍ تصاعدي لآلاف العمال الفلسطينيين، مع تعهّد بــ “عدم التسامح” مع العنف. وتُقدَّم الخطة بوصفها تفكيرا يتجاوز أوسلو وحلّ الدولتين، ويرتكز إلى نفوذ العشائر وتداخل الاقتصاد.

ومما لا شك فيه أن هذا الطرح يقوم على استثمار التشابك القائم أصلًا في التجارة والعملة والمعابر وسوق العمل لتأسيس منطقة اقتصادية مُعَدّة خصيصًا لتخدم هذه الرؤية، مع توسيع تصاريح التشغيل، وفتح ممرات لوجستية، على أن تتولّى الجهة المحلية إدارة الخدمات داخليًا فيما تبقى مفاتيح الحدود والأمن والاقتصاد الكلي خارجها، ويُقدَّم ذلك باعتباره صيغة استقرار عبر الاقتصاد.

بهذه الآلية تتبلور الركائز الأساسية للبنى التحتية الاقتصادية في الخليل، والتي تدفع نحو أطروحة “إمارة الخليل”: قوى عمل ماهرة ومنخفضة الكلفة (علما أن النسبة الأكبر من العاملين في الداخل المحتل هم من محافظة الخليل)، سلاسل توريد متصلة بالاحتلال عبر خدمات لوجستية مسهّلة، تنظيم غير متماثل يُسند المهام الملوِّثة محليًا وتُحصَّل القيمة خارجيًا، سوق إسرائيلي نهائي مُهيمن يُثبّت التبعية التسويقية، واجهات لالتقاط القيمة في المناطق الصناعية الاستيطانية والتجمعات الزراعية المحيطة، تبعية مالية وتشغيلية بفعل التسعير بالشيكل، وصولًا إلى إعادة تشكيل المجال الاقتصادي بفصل الحيّز الفلسطيني وربطه بمحاور استيطانية. هكذا تتبلور نواة منطقة صناعية حدودية قابلة للتسويق ككيان اقتصادي يُدار محليًا، فيما تبقى مفاتيح الأمن والحدود والطلب النهائي خارجها.

خاتمة

ينظر الاحتلال إلى “كانتون الخليل” لا بوصفه مشروعًا اقتصاديًا محايدًا، بل كصيغة ضمٍّ وظيفي يُعاد فيها تنظيم البنى التحتية للمدينة لتتغذّى عليها البنية الإسرائيلية مقابل أمنٍ يُشترط على الفلسطينيين. وتتجلّى الفكرة على الأرض في شواهد ميدانية يُسوَّق فيها “عنب الخليل” على يد المستوطنين بوصفه موردًا إسرائيليًا، بالتوازي مع تقويض موسم العنب في القرى المحيطة بفعل الحواجز واعتداءات المستوطنين، بما يفضي إلى تثبيت الوجود الاستيطاني عبر تحويل الموارد والسوق معًا، ويقضم الحقّ الفلسطيني في الأرض والرزق.

يُعوّل على القاعدة الإنتاجية واللوجستية واليد العاملة في الخليل لخلق استقرارٍ اقتصادي، هذا التشابك يجعل أطروحة “الإمارة” مجرّد تأطير سياسي لاعتماد قسري؛ فمفاتيح الحدود والتدفقات تبقى مُلكا للاحتلال، وأي قرار أمنيّ يوقف الدورة الاقتصادية.

خلاصة القول، إنّ الاقتصاد الفلسطيني، وفي مقدمته الخليل، بقي أسير تبعيةٍ لإسرائيل لأن السياسات المتّبعة لم تُبنَ على رؤيةٍ وطنية للتحرر بل على منطق إدارة الأزمة وتأجيل الانفجار؛ فبدل تعميق القاعدة الصناعية والزراعية جرى توسيع قطاع الخدمات وإهمال القطاعات الإنتاجية، ما جعل البنية الحالية قابلةً للاستمرار والتصاعد ما دام الاحتلال قائمًا واتفاق أوسلو على حاله. الطريق البديل يبدأ بإعادة بناء قاعدة إنتاج وطنية ترتكز إلى الأرض والعمل والتصنيع والزراعة وتستعيد قدرًا من الاكتفاء الذاتي، وتقلّص الارتهان للاستيراد والعمل الموسمي لخدمة التصدير للاحتلال، لتتحول الخليل من واجهة تشغيل تابعة إلى رافعة تنميةٍ متماسكة تخدم مشروع التحرر الاقتصادي.

[1] بموجب بروتوكول الخليل عام 1997 قُسِّمت المدينة إلى منطقتين: H1 التي خضعت لولاية السلطة الفلسطينية أمنيًا ومدنيًا على نحو مماثل لبقية مدن الضفة، وH2 التي تشمل البلدة القديمة ومحيط الحرم الإبراهيمي وبقيت تحت السيطرة الأمنية الإسرائيلية مع نقل الصلاحيات المدنية الخاصة بالفلسطينيين إلى السلطة. داخل H2 تتموضع خمس بؤر/أحياء استيطانية هي: بيت هداسا، بيت رومانو، تلّ الرميدة، أفراهام أفينو، وبيت الرجبي، بينما تقع بقية المستوطنات في محافظة الخليل ضمن المناطق المصنّفة C وفق اتفاق أوسلو. (المصدر: مركز رؤية للتنمية السياسية).

[2] العنقود هو تجمّعٌ إنتاجي مترابط مكانيًا ووظيفيًا.